「ドキュメンタリー時評 2020年6月~<仮設の映画館>でドキュメンタリー映画~」

新型コロナウィルスの脅威に劇場・配給会社・製作者がさらされている中、「東風」は新作『精神0』(2020)の公開を控えた想田和弘監督と相談し、劇場公開と並行してインターネット上に「仮設の映画館」をつくることを決定した。賛同する全国各地の劇場の中から観客がどの映画館で作品を鑑賞するのかを選び、その鑑賞料金は「本物の映画館」の興行収入と同じく、それぞれの劇場と配給会社・製作者に分配されるという仕組みである。

「映画がコロナ禍を生き延びるために 『精神0』を“仮設の映画館”で公開します 座して死を待つよりは」というメッセージを発信した想田和弘監督の思いに応えるべく、私もいくつかの作品を「仮設の映画館」で鑑賞することにした。もちろん最初は、「本物の映画館」での公開に先駆けて「仮設の映画館」で5月2日から全国一斉配信された『精神0』だ……

『精神0』とはどのような映画か?

2008年、想田監督は『選挙』(2007)に続く「観察映画」第2弾として、精神科を舞台にそこへ集う患者たちを真正面から捉えたドキュメンタリー『精神』を発表した。監督の強い意志により、患者ひとりひとりの顔にモザイクをかけないまま公開するなど、さまざまなタブーを打ち破ったこの作品は、世界の映画祭で高い評価を受けた。

かつて私は『精神』の自主上映に関わったが(弘前「harappa映画館―ドキュメンタリー最前線2012」)、その際自らの通信で次のようにこの作品を紹介した。

「ナレーションもテロップもBGMもない、監督が『観察映画』と呼ぶその手法によって、私たちはいきなり外来の精神科診療所『こらーる岡山』の日常に投げ込まれる。しばらくの間、誰が患者で誰がスタッフかすら判然としない。この不安感がそのまま臨場感となって、以後患者たちの苦悩や山本医師とスタッフの苦労と私たちは付き合うことになる。まるで、彼らの傍らに居るかのように。」

この『精神』の主人公の一人である山本昌知医師が、82歳で引退することになった。地域の患者たちに寄り添って治療を続けてきた彼を慕う人々は戸惑う。だが彼は、長年苦労をともにしてきた妻・芳子さんとの新しい生活へ、少しずつ入っていく。それは、今までとは全く違う、静かな生活だ。時おり挿入される過去の映像が、二人の間に流れた歳月を示す。これは、「愛についての物語」だ…

▼予告編『精神0』

『精神0』を鑑賞した翌日、『どこへ出しても恥かしい人』(2019 佐々木育野監督)を購入した。歌手・画家・詩人として今もカルト的人気を誇る友川カズキの日常を記録した作品である。中上健次・大島渚ら多くの文化人に支持され、ちあきなおみに「夜へ急ぐ人」を提供(作詞・作曲)したアーティスト・友川カズキについての映画…世代的にも、観ないわけにはいかない作品だ。

2010年夏に撮影した映像(彼は60歳だった)を10年かけて64分に凝縮した本作の中の友川カズキは、とにかく自由気ままに生きているように見える。川崎市内で一人暮らしを続け、競輪にのめり込み、絵を描き、ステージで絶叫し、打ち上げで酒を飲み…その奔放さだけが最初は印象に残る。だが、息子たち(一人ずつ)と一緒に競輪場を訪れ、彼らと会話を重ねる姿を見続けていくうちに、私たちは彼がただ気ままに生きているだけではないことに気づき始める。彼は、自分の生き様を通じて、息子たちに何かを伝えようとしている。そしてその生き様は、何気ない日常の中にあるのではないか。

映画の後半、ちあきなおみが歌う「祭りの花を買いに行く」(作詞・作曲 友川カズキ)が挿入され、私たちは確信する。こんなにも「日常」を慈しむ、詩人なのだ、友川カズキは。

▼予告編『どこへ出しても恥かしい人』

1週間後、『だってしょうがないじゃない』(2019 坪田義史監督)を購入した。監督が、広汎性発達障害を持つ親戚の叔父さん(どうも「従兄弟違い」という関係らしい)と交流した、3年間を記録した作品である。

自身が「ADHD(注意欠如多動性障害)」と診断された坪田監督は、親族から発達障害を抱えながら一人暮らしをする親戚の存在を知らされ、カメラを持って会いに行く。その親戚・まことさんは、長年一緒に暮らした母親の死後8年間、後見人の叔母の支援を受けながら、障害基礎年金を受給しながら暮らしていた。

さまざまな人々の支援を受けながら、危なっかしい、しかし独特の感性で日々を送る障害者の「まことさん」と、自身も鬱や不眠に悩む「義史さん」(坪田監督)の、ちょっと不思議で親戚特有の信頼感にあふれた交流の日々。亡くなった母親の記憶、野球観戦、焼き肉、カラオケ、いつか行くかもしれない施設の見学…エンドロールが流れたとき、誰もが「その後のまことさんと監督が観たい」と思ってしまう、珠玉の一篇。

▼予告編『だってしょうがないじゃない』

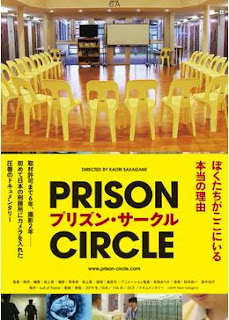

さらに1週間後、『プリズン・サークル』(2019 坂上香監督)を購入した。官民協働の新しい刑務所「島根あさひ社会復帰促進センター」を取材したドキュメンタリー映画。取材許可まで6年、撮影に2年、初めて日本の刑務所にカメラが入った作品である。

民間が担う警備と職業訓練、自動化されたドアの施錠や食事の搬送、管理された受刑者監視システム…私たちはその新しさに目を奪われるが、この刑務所が画期的なのは、受刑者同士の対話をベースにした更生のプログラム「TC(回復共同体)」が日本で唯一導入されていることだ。

米国の受刑者を取材し続けてきた坂上監督は、本作において、窃盗や詐欺、強盗傷人、傷害致死などで服役する4人の若者に焦点を当てる。彼らは、「TC」のプログラムを通して、自らが犯した罪と向き合いながら、幼いころに経験した貧困や虐待、そしていじめの記憶とも向き合い、少しずつ感情や言葉を獲得していく。そのプロセスに私たちは、「暴力の連鎖」を克服していく、かすかな「希望」を感じる…

▼予告編『プリズン・サークル』

「仮設の映画館」は、ミニシアターを中心とした60館以上の劇場、8つの配給会社による12作品が参加し、当初3週間ほどを予定していた。しかし、いまだ再開の目処が立たない劇場もあることから、しばらく延長されることとなった。私たちも今後の経過を注視するべきだろう。

なお、『精神0』は「フォーラム八戸」(八戸市)、『どこへ出しても恥かしい人』は「シアターキノ」(札幌市)、『だってしょうがないじゃない』は「ポレポレ東中野」(東京都中野区)、『プリズン・サークル』は「フォーラム盛岡」(盛岡市)から、それぞれ購入した。すべて、4月以降私が行く予定を立てていた劇場だ…

<後記>

「ドキュメンタリー時評」、今回も「ネット配信」による取り組みの紹介だった。次号も、コロナウィルス禍とドキュメンタリー映画、に関する内容となる予定だ。キーワードは「美術館」、あるいは「美術館の映画」。

(harappaメンバーズ=成田清文)

※「越境するサル」はharappaメンバーズの成田清文さんが発行しており、

個人通信として定期的に配信されております。

0 件のコメント:

コメントを投稿